Dos anarquismos

“El anarquismo no es una fábula romántica, sino un duro despertar […]” (Edward Abbey, A Voice Crying in the Wilderness [Vox Clamantis en Deserto], 1990).

Periódicamente las dicotomías entre “anarquismos” se suceden. A finales del siglo XIX era entre colectivistas y comunistas, organizadores y anti organizadores, individualistas y sindicalistas, sindicalistas puros y anarcosindicalistas, etc. Actualmente esta reyerta teórica, que parece desarrollarse de forma cíclica, se ha establecido entre insurreccionalismo y anarquismo social.

En tiempos decimonónicos algunos anarquistas quisieron desatar el nudo gordiano hablando de “anarquismo sin adjetivos”, y ya avanzando el siglo XX de “síntesis”. Hoy día apremia evolucionar.

Las disputas, si no se enconan y enquistan, son positivas; el debate teórico es sano; lo que es insalubre y suicida es que el debate sustituya a la militancia. Ciertos anarquistas no tienen más problemas militantes que el propio anarquismo: o vigilar sus esencias o ponerlo al día, pero la disputa sigue fijándose en un marco erróneo, igual que en el XIX.

Sí, la disputa entre colectivistas y comunistas nos ayudó a vislumbrar cómo una parte del anarquismo de la época seguía ligado a cierta concepción de propiedad privada y salario y cómo otra quería transcender de eso y ser generosa; también cómo una parte trataba de ser realista y práctica y cómo otra podía pecar de optimismo exacerbado. Era una cuestión de fondo que dibujaba maneras y actitudes. Pero también era una disputa por algo que aún no se había producido: una revolución social que pusiera la economía en manos de los trabajadores. El debate quizás pudo ayudar a perfilar mejor lo que sucedería en situaciones revolucionarias como la del 36, pero el debate por el debate, sin transcender del plano teórico, puede dibujar el mejor de los futuros, pero no deja de ser una especulación, un discurrir sobre la nada, cuando falta crearlo todo. Puede también que el debate sobre las distintas concepciones sindicalistas tuviera una dimensión más práctica, pero seguía basándose en una premisa errónea: transformar la praxis ajena. Sólo nos es dado cambiar nuestra propia actividad; si algo no te gusta trabaja en sentido contrario y que la práctica demuestre si andas errado o acertado. En consecuencia, el debate no debe fijarse más –no desde luego prioritariamente– en el terreno ideológico; la validez de una idea debe medirse en el terreno práctico, en el terreno de los hechos.

No se puede discutir cual o tal teoría es mejor sobre el papel, cuál satisfará mejor nuestras necesidades sin transcender de la hipótesis; debe comprobarse empíricamente y que los resultados hablen. ¿Pero qué requiere esto? Trabajo de campo, duro trabajo de campo. Y es eso, y no otra cosa, lo que divide a los anarquismos en liza. Basta ya de supuestas divergencias en base a acuerdos, congresos, pensadores y modelos imaginarios.

Desde mi punto de vista sólo hay dos anarquismos: el contemplativo y el combativo. Ya pueden recibir el nombre de insurreccionalismo o anarquismo social, cualquiera de los dos puede representar a alguna de las dos tendencias en algún momento.

El anarquismo contemplativo vive a través de vidas ajenas, su terreno es el debate centrípeto. Se sienta a analizar y a discursar, a anatemizar enzarzado en eternas luchas internas. Su campo es el de la teoría y el quietismo, sea de comité, de asamblea, de manifestación, de red social o de quema de contenedor (un teórico del molotov no es menos contemplativo que un teórico de despacho). El inmovilismo como modus vivendi; la pontificación como modus operandi. Charlas y difusión de ideas es su terreno natural, el ambiente donde se siente cómodo; incapaz de transcender de ese hábitat y saborear los adoquines o el bancal. El propio anarquismo en su campo de batalla, su objeto de disección, el sujeto de su militancia. El anarquismo contemplativo es la etapa infantil e inmadura de la ideología anarquista; por muy seria, respetable y vetusta que parezca.

El anarquismo combativo, el que defendemos y practicamos desde la FAGC, es el anarquismo que se faja, el que está a pie de calle, el que lucha. Sea tensionando en una manifestación para evitar que la gente quede impasible ante una carga policial, sea forzando las circunstancias para que un conflicto laboral no acabe en armisticio. Es el anarquismo que se moja, el que se arremanga y se mancha las manos. El que lucha en la fábrica, en la asamblea de barrio, en la calle. Gamonal y Can Vies son ejemplos de esto, la Comunidad “La Esperanza” también. Es el que ha sobrepasado los límites de las tertulias y la militancia oral. Ya no cree que verbalizando algo se consiga cambiarlo. Su actividad es centrífuga, no va dirigida a complacer a los “iniciados”, a convencer a los “convencidos”; el circuito de los compañeros se le queda estrecho. El discurso de consumo interno se le antoja cacofonía. No milita para los anarquistas; milita para llevar la anarquía al suelo, para llevar la anarquía al pueblo. Diseña sus tácticas y su estrategia, su hoja de ruta, definiendo bien qué quiere y cuándo lo dará por conseguido, para poder avanzar a la siguiente etapa. Su hábitat es el barrio, la chabola, el parque, el tajo, el terreno abandonado, la casa expropiada. Es el anarquismo entendido como ideología adulta, por osada y audaz que sea su actitud, por nuevos que parezcan sus planteamientos.

En mi experiencia en estos últimos cuatro años en la FAGC, y especialmente en los dos últimos en la Comunidad “La Esperanza”, he llegado a concebir el anarquismo en esos términos, como una ideología adulta. El idealismo es necesario, pero no basado en irrealidades ni quimeras, sino en la capacidad real de aplicar las ideas pertinentes para transformar el entorno. Hay que descifrar los límites de los propios mitos, sean ideológicos, teóricos o de cualquier clase; descubrir la falsabilidad de los pensadores de referencia y tratar de aplicar las propias ideas teniendo en cuenta que por muchos antecedentes que tenga lo que te propones, y por más jugo que le saques a experiencias pasadas (la historia debe entenderse como pista, no como remanencia), la realidad es que esta experiencia, esta concreta, nadie la ha intentado antes; sólo tú y los que te acompañan. El discurso exclusivamente autorreferencial se diluye y queda la dura realidad. Es dura, pero es tuya.

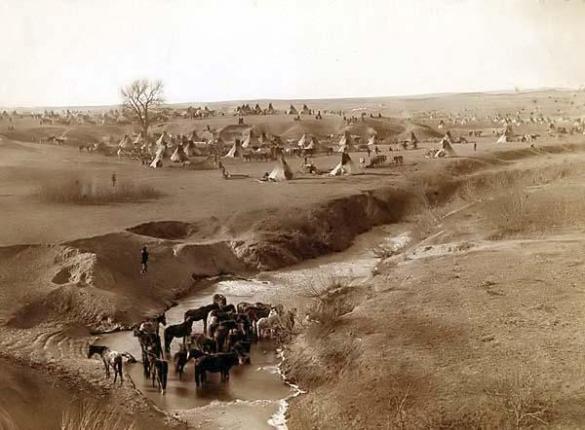

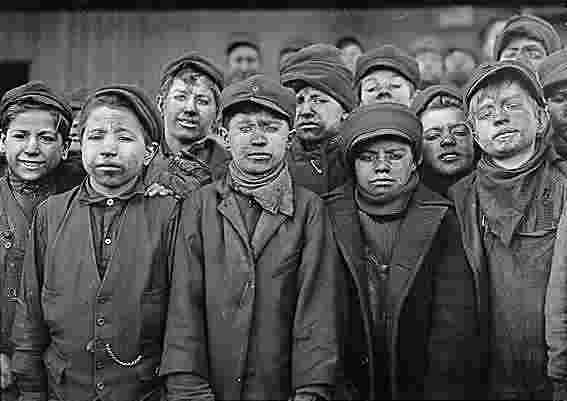

Esta realidad lo es porque se asienta en algo tangible. En los siglos XIX-XX existía un anarquismo de fábrica, y esa fue su gran fuerza. Existió también en ese periodo fini/primisecular un anarquismo cultural que dotó de soporte teórico y literario la obra muscular. Nosotros proponemos un anarquismo de calle, un anarquismo callejero, de barrio, de exclusión social. El obrero salido del siglo XX y que despierta al siglo XXI se da cuenta, después de haber sobrevivido a la coartada capitalista de la crisis, que de obrero cualificado que fabricaba casas para otros ha pasado a ser un sin techo. Personas abocadas a la marginalidad porque sin apenas transición han sufrido un cambio: obreros ayer; indigentes hoy. Algunos no han mutado; de forma endémica han nacido condicionados socialmente para ser carne de asfalto. El discurso anarquista les complace en su utilidad: les es natural la hostilidad a la policía y el rechazo a la sacralidad de la propiedad privada; les es imprescindible sobrevivir a través de ciertas formas de apoyo mutuo, por lo menos en determinados estadios. Si este discurso se convierte en la práctica en un modelo eficiente de necesidades básicas plenamente satisfechas entonces la anarquía funciona, es útil para ellos, y con eso, sin necesitad de hacerse anarquistas, les basta.

No hace falta que se nos encuadre en el insurrecionalismo por nuestra radicalidad o el anarquismo social por nuestra labor. Somos anarquismo de combate y las etiquetas de ese tipo se nos quedan estrechas. Hemos recibido un baño de realismo y hemos descubierto que la anarquía llevada a la práctica funciona, que puede gestionarse una micro sociedad de 250 personas de manera eficaz siguiendo ese modelo. Pero también sabemos que ayudar a alguien no cambia necesariamente su mentalidad, y esto ya lo expondré en un futuro artículo.

Lo que importa ahora es saber que un anarquismo de barrio, sumergido en la marginación social, trabajando en el ghetto, es imprescindible; un anarquismo implicado en los problemas reales de la gente. Es imprescindible no porque suponga por sí mismo la “conversión de la gente”, sino porque es la mejor, si no la única, forma de llegar a ella. Para llegar a la gente no queda otra que tocar sus intereses y necesidades.

Pero si para esto no funciona la provocación vacua, que al menos remueve el avispero, menos funciona el discurso de reformar instituciones. En un momento en el que la gente está más desapegada de la política que nunca, nuestra misión es forzar la ruptura, no invitar a la conciliación con nuevas maneras dentro de las mismas estructuras. La situación es proclive para relanzar la organización popular desde abajo, para movilizar a la gente (movilizarnos con la gente) en base a sus necesidades y exigencias primarias, para estructurar el subsuelo, para dotar de cuerpo y músculo a los que no tienen (tenemos) nada. Enredarlos en promesas electorales, en aspiraciones de políticas locales, en la creación de instituciones, es un suicidio: primero, porque nunca se han sentido tan distantes de ellas; segundo, porque por fin son capaces de hacer otras cosas. A un enemigo herido que tiene que reestructurarse a toda prisa no se le refuerza, se le remata. Las instituciones deben ser vistas como el adversario al que se le arrebatan cosas por la fuerza, a través de la presión y el desgaste; el contrincante al que se mina hasta que se le pierda el temor y el respeto. No como el arma que es buena o mala en función de quién tenga la empuñadura. Más allá del maquiavelismo y el oportunismo de la hipótesis, tengo una cosa clara: también los ratones antes de ser devorados imaginan estar jugando con el gato. Eso es jugar a la política: creer que le estás dando cuartelillo al que está apunto de fagocitarte.

Yo no juego a juegos donde las reglas las imponen otros. Y hay un anarquismo que tampoco. Ese anarquismo sabe dónde está su lugar natural para incidir en la vida social, se aleja de las peleas de capilla y se une a las aspiraciones del pueblo para punzarlas, hostigarlas, y ver si pueden ir más lejos. Este anarquismo no se establece en unos parámetros de superioridad moral (y lamento si mi retórica lo da a entender, pero no es mi intención repartir sopas con hondas), no lo propongo porque sea “la última palabra” en revolución social; lo planteo por una simple cuestión de supervivencia. O nos abocamos a la endogamia de “la anarquía para los anarquistas” (cuando la anarquía debe ser para la gente de a pie) o nos dejamos matar metiéndonos en estructuras de poder que nos comerán y excretaran antes de darnos cuenta. Hasta ahora esas parecían ser las únicas opciones: o cerrarse en banda o entregarse con armas y municiones. No puede ni debe ser así, nuestra supervivencia y la de nuestro mensaje está en el combate, está en la calle, está en las necesidades más instintivas del pueblo. Es necesario detectar qué necesita, ver si nuestra praxis puede proporcionárselo, adaptar nuestras herramientas al momento, elaborar un programa que dé soporte teórico a nuestras conquistas y, una vez alumbrado el camino, compartir dichas herramientas y colectivizarlas (sabiendo cuándo hacerse a un lado).

No me importan las caricaturas; lo de “anarquismo barriobajero” o “anarco-lumpen” no es la primera vez que lo oigo. Me importan los resultados. El anarquismo callejero ha proporcionado la mejor carta de presentación de nuestra práctica en años. La mayor ocupación de inmuebles del Estado español no la ha conseguido un partido, una coalición electoral ni una organización pro-sistema; la ha iniciado una organización anarquista a través de herramientas anarquistas y haciendo funcionar un modelo anarquista sin necesidad de que los implicados lo fueran. Ese anarquismo de barrio ha dado 71 viviendas a 71 familias que equivalen a más de 250 personas. No habla la teoría; hablan los números, hablan los hechos, habla la tozuda realidad.

¿Lucha social?

“Mañana para los jóvenes estallarán como bombas los poetas; mañana las caminatas por el lago, las semanas de perfecta comunión; mañana los paseos en bicicleta en las tardes de verano. Pero hoy la lucha” (W.H. Auden, España, 1937).

Vaya por delante que quien les habla de lucha social se tiene por individualista. Soy individualista porque soy celoso de mi independencia y criterio personal, pero también por razones pragmáticas. Para implicarse en la lucha social es imprescindible conservar grandes dosis de individualismo: para no corromperse, para no dejarse arrastrar por impulsos gregarios y apetitos mayoritarios, para saber por qué haces lo que haces.

Pero me repugna el aristocratismo; soy individualista porque quiero, para todos y cada uno, una personalidad única y fuerte, y que cada uno desarrolle su “yo” sin límites ni cortapisas ambientales. Pero, ¿cómo domar el ambiente para que sean los individuos los que le den forma a este y no este el que de forma a los individuos? Implicándose en la lucha social, no hay otra.

Nuestro desprecio por la sociedad actual puede llevarnos a la resignación. Tanto a un nihilismo satisfecho (“nada se puede cambiar y es mejor vegetar y vomitar esporádicamente a través de las redes sociales o un artículo bien escrito”) como a la actitud del náufrago (“aunque no queramos este es nuestro hábitat, adaptémonos y salvemos los pocos muebles que llegan a la orilla”). Pedir que todo arda sin mover un dedo o enzarzarse en pedir reformas electorales o iniciativas legislativas populares son muestras de ambas actitudes. Resignación más o menos activa, pero renuncia al fin.

Resignarse es rendirse, y eso es morirse por dentro. Hay que implicarse en la lucha social porque sólo así conseguiremos cambiar algo, aunque sólo sea una parte de la porción de mundo que nos ha tocado en suerte. Pero hay que implicarse con grandes dosis de realismo; tanto realismo que duele a veces.

Hay que saber antes que nada que puedes implicarte, tener éxito, conseguir cambiar la vida de la gente, sin que en nada hayan cambiado sus mentes. Una persona mezquina hambrienta no es diferente de una persona mezquina satisfecha salvo en su capacidad material para hacer daño. Tendrá más o menos posibilidades, distintas prioridades, pero en lo sustancial es igual. Idealizar a las “clases sociales” (categoría que si no se limita a fijar la línea entre oprimidos y opresores sirve de poco) es absurdo. Ni el obrero es el personaje de los carteles soviéticos ni la obrera es la de los carteles americanos de la II Guerra Mundial. Los excluidos y los marginados, los “sin-clase”, entre los que me encuentro por nacimiento y vocación, no responden tampoco a una visión romántica prefijada de nómadas y espíritus libres. Somos seres de carne y hueso que no pueden ser observados desde fuera, sino vividos desde dentro.

Poner defectos o cualidades donde no los hay de forma ingénita es una fuente de injusticias o expectativas frustradas. Los que trabajamos por la revolución tenemos que tener una cosa clara: ésta no se hará con superhombres nietzscheanos; se hará con personas con prejuicios, cargadas de tabúes, lastradas por ideas machistas, racistas y xenófobas. Ese es el material humano de las revoluciones porque la gente no cambia de un día para otro por mucho que se intenten cambiar los acontecimientos. El entusiasmo inicial tamiza esas actitudes, pero sin una pedagogía previa no podemos pretender que las personas tiren su equipaje mental de forma instantánea.

¿Seguro que cambiando las condiciones materiales no conseguimos cambiar las condiciones mentales? No necesariamente. Kropotkin es uno de mis pensadores de referencia, y después de haberlo estudiado y tratar de llevar a la práctica algunas de sus propuestas –las que me parecían más urgentemente realistas– puedo confirmar que al menos en algunos presupuestos de La Conquista del Pan (1892) se equivocaba. O más bien, para ser justos con Kropotkin, el error no consiste en la tesis principal de esta obra (capital, por otro lado), según la cual la primera cuestión a solucionar de la revolución es la del pan; los que nos equivocamos somos nosotros si creemos que por ser la primera debe ser la única. La primera misión del fenómeno revolucionario debe ser, ciertamente, saciar las necesidades básicas, pero seremos muy ingenuos si creemos que este sólo hecho derrumburá toda forma de jerarquía. Si como ya nos recordaba Tolstói no se le puede hablar de cosas no comestibles a alguien con el estómago vacío

1, tampoco podemos esperar que llenando ese estómago obtengamos un cambio conductual en esa persona. Podemos dar abrigo, techo y pan como nos recomienda Kropotkin, pero si las estructuras mentales capitalistas no se han tambaleado, las mejoras de las condiciones materiales no habrán modificado en los sustancial la naturaleza ni las aspiraciones de los afectados. Podemos crear una sociedad de necesidades satisfechas e igualitarismo económico que no por ello, si no se hace un trabajo de fondo, quedará erradicado el poder y la sumisión. Kropotkin decía que si la gente tenía los medios de producción ya no necesitaría arrastrarse ante un Rothschild; no se arrastraran por pan, pero pueden someterse igualmente por el influjo de la fuerza bruta, el miedo o el engaño. La igualdad económica no erradica el autoritarismo ni los vicios jerárquicos, ni borra de un plumazo los tics capitalistas.

Esto puede comprobarse con el ejemplo de las comunas y comunidades de resistencia. Una microsociedad que se organice con un modelo anarquista, y en la que este modelo se demuestre eficiente y eficaz, puede ser una muestra de que la anarquía funciona “demasiado bien”, porque consigue mejorar las condiciones de vida de los afectados, saciar sus necesidades, pero con muy poco esfuerzo por parte de estos. No se puede crear una oasis de anarquía rodeado de un desierto de capitalismo, porque tarde o temprano la arena te entra por la puerta

2.

La mayoría de comunidades libertarias de finales del siglo XIX y principio del XX, y aún las comunas hippies de la segunda mitad del pasado siglo, fracasaban por una cuestión muy clara: se constituían en comunidades cerradas, aisladas, sin ser conscientes de que la gente no deja su “vieja mentalidad” en la entrada. Esto ya lo explicaba Reclús en su texto Las Colonias Anarquistas (1902). La sociedad no tiene vida propia ajena a la de sus miembros, sin embargo la existencia de cierta psicología colectiva, de grupo, la hace comportarse como un organismo vivo. Como tal, muere si permanece encerrado y sin aire, y vive cuando se ventila, cuando respira y se nutre del exterior.

Esas cualidades centrífugas y centrípetas de las que que hablaba en el artículo anterior, no son sólo aplicables a distintos tipos de anarquismo, sino también de comunidad y de militancia. En mi experiencia comunitaria he podido comprobar que los periodos de aislamiento y endogamia forzada mueven a la depresión y la desmovilización, pero cuando se interactúa con el entorno en el que se está inserto y se reciben estímulos del exterior el organismo que es la comunidad se renueva y se revitaliza. Lo mismo pasa con la militancia. La actividad centrada en el propio grupo, en el propio movimiento, que no se abre y se expande ni quiere relacionarse con el exterior, es inútil y tiende a la esclerosis. Es imprescindible moverse hacía afuera, irradiar. La sangre que no circula se tromba y produce gangrena; el movimiento es la base de la vida, la base del cambio.

Pero se me preguntará: ¿por qué enredarse en la lucha social si el cambio material no tiene las repercusiones inmediatas que se pretende? Y en caso de que fuera deseable, ¿qué estrategia seguir?

La gran aspiración anarquista revolucionaria, y la de mayoría de movimientos sociales, es llegar a la gente. Puede que a través de la lucha social, de ayudarles y promover vías de autogestión, su mentalidad no cambie, pero es esa la única forma real de llegar a ellos, de entablar contacto. Entiendo las buenas intenciones, pero a una familia que busca alimentos en la basura, que está discriminando entre lo podrido y lo descompuesto, no se le puede hablar de las virtudes del veganismo o de los malos efectos de los transgénicos; suena a insulto, a broma macabra. Esas cosas, que realmente son una muestra de consciencia, interesan cuando uno tiene sus necesidades básicas satisfechas y un estatus estable; al desnutrido lo que le interesa es no morirse de hambre. Cuando se hablan de cosas ajenas a la realidad inmediata de la gente y tratamos de arrastrarlos a nuestro terreno, en vez de evaluar que tiene nuestra forma de concebir el mundo que ofrecerles a ellos, estamos estableciendo una línea entre la gente sin ideología y el anarquista que, mentalmente, no dista mucho de la que hay entre el desposeído y el propietario: intereses distintos cuando no contrapuestos.

Hay que analizar qué interés legítimo y coincidente con nuestras ideas y praxis tiene la gente y tratar de meterle mano. La FAGC se dio cuenta en 2011 de la alarmante necesidad de vivienda que había en la Isla de Gran Canaria: entre 25 y 30 desahucios diarios con 143.000 casas vacías en el archipiélago. La gente necesitaba techo; pues eso había que ofrecerles, porque nuestras herramientas son ideales para ello y porque históricamente, desde la Comuna de París al Movimiento Okupa, ha sido parte de nuestro acerbo.

Ya he dicho que con la política del pan, siendo lo prioritario, no basta. Hay que usar grandes dosis de pedagogía (alejándose radicalmente del adoctrinamiento y el proselitismo), socializar herramientas formativas, fortalecer la independencia de la gente y crear círculos de compromiso dispuestos a no perder las conquistas conseguidas. Sí, el pan no lo es todo; pero es la única forma de que esa entelequia informe e indefinible a la que llamamos “pueblo” te tenga en cuenta y te distinga de los vendedores de humo. Sí, la propaganda por el hecho tiene sus límites, y mostrar el camino correcto y recorrerlo no es suficiente para que otros lo hagan; pero es la forma más honesta y coherente de difundir una idea y de intentar que la gente la adopte. La vía vivencial, de hacer lo que se predica, es lo único que te legitima a poner una propuesta encima de la mesa. Si no lo has vivido antes no me lo vendas. Darle a las necesidades básicas la prioridad que les corresponde, y no ofrecerle poesía, liturgia o escolástica al que necesita proteínas es la única forma de empezar a hablar en serio, la única forma de no demostrarse enajenado de la realidad.

Ciertamente los pruritos capitalistas y los raptos de burguesismo pueden permanecer en la mente del que gracias a tu ayuda ha dejado de ser un paria. Alejado de la miseria quizás se incremente más esa mentalidad consumista. Pero si se ha conseguido cambiar su situación vital a través de procedimientos libertarios, con tácticas de acción directa al margen de la legalidad, aunque esto no altere la psique del afectado, la realidad es que el hecho, el ejemplo, queda y subsiste, y es lo que sirve de referente para demostrar que si el material humano falla, las ideas y las prácticas no. De todas maneras, basta con que en uno de cada diez individuos germine la semilla de tu ejemplo de apoyo mutuo o autogestión para que la lucha social iniciada haya valido la pena.

Wilde nos hablaba en su El Alma del Hombre bajo el Socialismo (1890) de lo aburridos que eran los “pobres virtuosos”. Exigir que los pobres sean virtuosos, además de pobres, no es una cuestión de “aburrimiento”, si no de brutal e injusta insensibilidad. En la lucha social podrás descubrir personas que llevan años sin socializarse con nadie, que han sido excluidas de las más mínimas comodidades, que llevan décadas viviendo en estado de guerra permanente, que sienten que cuánto les rodea es hostil. Lo raro no es que desconfíen o incluso traten de aprovecharse de quien le tienda una mano; lo raro es que no se le tiren a la yugular. En vez de eso, muchas personas que han sido tratados como fieras peligrosas desde la infancia, constantemente hostigadas por su entorno, se embeben de una solidaridad dada a cambio de nada, salvo de compromiso, y de una forma de actuar que no acepta liderazgos ni servilismos. Se embeben tanto que la reproducen. Aprenden a ayudar a los demás, abren casas para familias sin hogar tal y como se les abrió a ellos; llegan a darse cuenta de que el siguiente paso está en defenderse por sí mismos, en la autonomía; la ilegalidad a la que antes recurrían por necesidad ahora tiene una finalidad más profunda. Puede que empiecen a interesarse por las ideas que les han llevado hasta ahí y empiecen a hablar de anarquismo; y si no, al menos ya no desconocen ese término ni lo temen. Se produce en ellos un cambio de paradigma.

Sin embargo, deberíamos de tener una cosa muy clara: el modelo anarquista que proponemos no necesita convertir a la gente en anarquistas para funcionar; sería aberrante. El anarquismo destinado a los anarquistas es chovinismo. El anarquismo es útil cuando se dirige a los que no son ni serán anarquistas. Es ahí cuando se demuestra que un proyecto y un modelo funcionan.

Nuestro objetivo es llegar a los que nada tienen, no para hacerlos anarquistas conscientes, sino porque sólo ellos, los que más sufren y padecen, tienen motivos objetivos para querer cambiar de vida y la razón para romper convulsamente con todo. El mensaje anarquista de libertad y autonomía acoge a toda la humanidad; el de tres comidas diarias y un techo sobre la cabeza sólo puede ir destinado a los que carecen de ello. La anarquía para los satisfechos, para los aburridos intelectualmente, es un artefacto inútil. Los principios libertarios son asumibles por todos, pueden cambiar la vida interior de quién los asuma, sin importar su ascendencia; pero su programa económico y social va dirigido a cambiar la vida de los que hoy comen barro. Por eso es imprescindible intervenir en esa lucha; no hay otra forma de cambiar lo que nos rodea.

¿Cómo hacerlo? Desde dentro, sin partenalismos ni dirigismos. La táctica del “paracaidista” que salta sobre un conflicto, venido de quién sabe dónde, para arrojar luz, es la táctica del fracaso. Sólo cuando se te ha visto mancharte, sudar y sangrar estás legitimado para intervenir, y ni siquiera eso vence todos los recelos. Se debe crear un proyecto en el que las diferencias entre los anarquistas que lo inician y las personas generalmente no ideologizadas que lo vayan integrando se difuminen, sin rangos, ni vanguardismos ni primacías.

Participando en las inquietudes reales del pueblo, en las que se han generado en ellos, y no en la que nosotros queremos introducirles desde fuera. Una vez hemos tomado parte de sus intereses, de su lucha, de su reivindicación, nuestra misión como anarquistas es tratar de llevarlos un poco más lejos, un pasito más allá. Malatesta lo entendió con lucidez:

“Hagamos comprender a todos aquellos que mueren de hambre y de frío, que todas las mercancías que llenan los almacenes les pertenecen a ellos, porque ellos fueron los únicos constructores, e incitémosles y ayudémosles para que las tomen. Cuando suceda alguna rebelión espontánea, como varias veces ha acontecido, corramos a mezclarnos y busquemos de hacer consistente el movimiento exponiéndonos a los peligros y luchando juntos con el pueblo. Luego, en la práctica, surgen las ideas, se presentan las ocasiones. Organicemos, por ejemplo, un movimiento para no pagar los alquileres; persuadamos a los trabajadores del campo de que se lleven las cosechas para sus casas, y si podemos, ayudémoslos a llevárselas y a luchar contra dueños y guardias que no quieran permitirlo. Organicemos movimientos para obligar a los municipios a que hagan aquellas cosas grandes o chicas que el pueblo desee urgentemente, como, por ejemplo, quitar los impuestos que gravan todos los artículos de primera necesidad. Quedémonos siempre en medio de la masa popular y acostumbrémosla a tomarse aquellas libertades que con las buenas formas legales nunca le serían concedidas. En resumen: cada cual haga lo que pueda según el lugar y el ambiente en que se encuentra, tomando como punto de partida los deseos prácticos del pueblo, y excitándole siempre nuevos deseos”

3.

Lo que intentó la FAGC con el Grupo de Respuesta Inmediata contra los desahucios y la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados fue intervenir en una aspiración real de la población (la vivienda) y lejos de las propuestas moderadas y legalistas de las plataformas y colectivos locales, llevar la lucha por el derecho al techo a otros presupuestos, más profundos y más radicales. Esa es la primera etapa de nuestra lucha. Parando desahucios de forma combativa y realojando familias sin techo en casas unifamiliares expropiadas a los bancos, iniciamos el contacto con la gente y demostramos que se podía actuar de otro modo, más comprometido y más eficiente.

Inmersos en las aspiraciones habitacionales populares iniciamos la etapa de la Comunidad “La Esperanza”, porque hacía falta una demostración de fuerza, un proyecto lo suficientemente grande y llamativo cómo para que no pudiera ser ocultado a la opinión pública por mucho que se quisiera. Ante el victimismo de que hagamos lo que hagamos se nos silencia, hemos intentado mostrar que a despecho de las manipulaciones y tergiversaciones mediáticas, si se hace algo de gran magnitud es imposible que pueda quedar solapado y barrerse bajo la alfombra (a esto obviamente hay que sumarle una gran capacidad de trabajo y saber diseñar una buena “guerra de tinta”). Llega después una tercera etapa que ya explicaré en el último artículo de esta serie.

Lo hecho en esta segunda etapa tiene su importancia y significado, no sólo evidentemente por su dimensión social, por dar techo a un número tan ingente de adultos y menores, sino también en otros aspectos. En nuestro movimiento parece que ciertos think tank se disputan una ridícula hegemonía. Invalidan lo que dice su competidor con palabras, siempre con palabras. Si una propuesta se les antoja muy radical o muy reformista no tratan de contraponerle un ejemplo práctico que la desbarate; le contraponen otra idea. Cuando se criticaba por ejemplo la ILP de la PAH por inservible y legalista, la crítica podía ser muy certera (de hecho lo es), pero si no se le contrapone otra alternativa a la gente no le quedará más remedio que aferrarse a la única alternativa que hay puesta sobe la mesa. Nosotros criticábamos la ILP y como aval a nuestra crítica dimos vida, por ejemplo, a “La Esperanza”. Lo que hace falta es un action tank, grupos de acción que realicen actos que secunden nuestras teorías, un respaldo activista con resultados reales y cuantificables. Eso es lo que válida tu propuesta; lo demás es retórica, verborrea y papel, y eso tiene el mismo peso que un puñetazo sobre la mesa de un bar.

Empero, hay que ser realistas: si la línea vivencial debe quedar borrada entre los anarquistas y los realojados (pues esta es la única manera no sólo de evitar vanguardismos sino de propiciar la autoemancipación y sumar a los afectados a la lucha por su propia causa), hemos de saber detectar las diferencias y semejanzas de nuestras aspiraciones; ahí se hallan lo límites de la lucha social. Personalmente, como anarquista, y en relación a la Comunidad “La Esperanza”, podría preferir una ocupación sine die, un desafío constante al Estado y las entidades financieras, sobreviviendo en situación constante de emergencia. Pero precisamente, como anarquista, no me gusta disparar con pólvora ajena. No puedo lanzar a la gente, cargados de hijos menores, a luchar con molinos de viento espoleados por mis ideas. Debo conocer y comprender cuales son sus aspiraciones reales y hasta dónde están dispuestos a llegar y si ya han llegado lo más lejos que les era posible no tratar de forzarles a iniciar formas de lucha que aún no han nacido en ellos. La necesidad crea al órgano, y esas formas se darán de forma natural cuando sea el momento. Hay que entender que si para mí la ilegalidad es una opción y un recurso a defender, para ellos es una obligación nacida de la necesidad. Después de la guerra la gente quiere paz y eso no es criticable. En base a eso redacto documentos legales que me repugnan porque la comunidad de la que formo parte los necesita y confía en mi capacidad para darles cuerpo. “La Esperanza” ha decidido regularizar su situación, lanzar un órdago: si sale mal seguirá al margen de la legalidad y no abandonará las viviendas; si sale bien habrá conseguido vencer en su desafío al Sistema y haberle arrancado sus demandas.

¿Conseguir esas exigencias será el final de todo? Como Comunidad puede que sí, pero a nivel de estrategia global de la FAGC evidentemente no. Conseguir esta victoria sería un ejemplo de lo que se puede lograr mediante la ocupación, sometiendo a los bancos y los poderes públicos a una política de hechos consumados. Debe y puede reproducirse en más sitios. Pero si a esta estrategia no se le da una vuelta de tuerca final su resultado práctico, de tener éxito y propagarse de forma viral, será llenar el Estado de viviendas de protección oficial y aumentar el parque de vivienda pública, y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es darle techo a las familias, pero cambiando completamente el paradigma social.

Cuando se interviene por ejemplo en la lucha sindical y se intenta una mejora en los horarios o en los salarios, lo que conseguimos, si triunfamos, es una victoria parcial y una demostración de fuerza. Esa necesidad de práctica, de hacer músculo, es lo importante. Pero si nos quedamos en la disminución de horarios o en el aumento de salario en sí, no haremos más que reforzar el modelo capitalista laboral. Si decimos que nuestras aspiraciones son otras, habrá que demostrarlo con hechos y no sólo con una declaración de intenciones. Lo mismo ocurre con el tema de la vivienda. La idea es que nadie se muera en la calle, esa es la prioridad; pero entendiendo que lo que propicia que eso pase es el modelo actual, y que por tanto no sólo hay que poner remedio a sus consecuencias sino también a sus causas. Dando techo y consiguiendo que no se eche al realojado de su casa demostramos fuerza y respondemos a una atrocidad, atajándola; pero si detrás de eso no hay un tercer movimiento esa demostración se quedará ahí, como un fin en sí misma.

La lucha no es un automatismo (luchar por luchar). Se lucha para destrozar barreras y alcanzar objetivos. ¿Cuándo sabes que la lucha es importante? Cuando alcanzado ese objetivo tienes la sensación de que aún no has hecho más que empezar.

El tercer movimiento

“¡A ellos, a ellos mientras el fuego arda! […]. ¡A ellos, mientras haya luz del día!” (Carta de Thomas Müntzer a sus seguidores, 1525).

En los dos artículos anteriores hablé de los dos tipos de anarquismos que identificaba y también del potencial y los límites de la lucha social; ahora voy a hablar de la necesidad de que el anarquismo combativo, comprometido en esa lucha social, transcienda de su punto de partida y llegue hasta un objetivo revolucionario superior gracias a una estrategia sólida y bien diseñada.

Analizando la situación del activismo, los movimientos sociales, incluido el anarquista, llevan años a la defensiva. Sólo salimos a la calle y nos movilizamos para no perder terreno; nunca para ganarlo. No sabemos atacar. Lo único que queremos es no perder conquistas pasadas, pero no realizar conquistas nuevas. Luchas como la sindical, la de la vivienda, la de la educación o la sanidad, se articulan hoy en esa clave. Son respetables movimientos de autodefensa, no estructuras de ataque. Sinceramente creo que ya es hora de pasar a la ofensiva.

Hay que superar esta eterna condición de fajadores y hay que aprender a contra atacar, a devolver los golpes, a hacer daño. Este último lustro de luchas, y especialmente la experiencia en vivienda, me ha enseñado que cuando uno concentra su militancia en la gestión de un “pequeño asunto”, en la preservación de lo que tiene, se arriesga a perder la ambición de ir más lejos y puede acabar haciendo de una simple etapa, de un mero medio, un todo y un fin.

Sé que hablo de no limitarse en un mal momento. Vivimos una situación de repliegue de las luchas, como anarquistas y como activistas sociales. Unos pocos, resignados pero prácticos, intentan salvar los muebles del naufragio, y tratan de articular algo de cara al futuro. Una mayoría sigue impermeable a la oportunidad perdida y absortos en su liturgia de banderas e himnos no quieren darse cuenta de que hasta los colectivos más reformistas y pro sistema los han adelantado por la izquierda, gracias principalmente a su actividad. Otra parte no menos considerable abandona el barco, y seducidos por los cantos de sirena del establishment coquetea con el electoralismo, los partidos de nuevo cuño y la aporía: votar es la novedad transformadora; abstenerse, rebelarse y crear al margen, es la ortodoxia.

Nosotros levantamos la voz desde el barro, en el corazón mismo de la pobreza. No pienso hablaros con la cara limpia, ni sacudirme el polvo en vuestra presencia ni ofreceros una mano lavada; aquí abajo, a pie de obra, no huele bien, no hay debates estériles ni sirve la retórica. Trabajando en la miseria, buscamos la manera de organizarla. ¡Empecemos!

No nos interesan las guerras de siglas, las trifulcas de banderines, las peleas familiares internas, de sectas, de tendencias, de clanes. Es como ver a dos insectos famélicos peleándose por un despojo. Todo lo que trate de arrastrarnos a eso nos sobra. No queremos tampoco oír a intelectuales balbuceando o peleándose entre ellos, hablándonos de un pasado que no se puede repetir o invitándonos a avanzar mientras ellos mismos no mueven el culo del escritorio. Hay un anarquismo nuevo, activo, práctico, que quiere hacerse adulto pero no envejecer, y no está dispuesto a enredarse en las batallas ideológicas de sus mayores. Nuestra propuesta es hacer un llamamiento a todas y todos los anarquistas combativos para trabajar juntos. Ese verbo es la clave: trabajar. Coordinar esfuerzos en base a propuestas prácticas de trabajo, dejando a un lado cuestiones sesudas sobre el futuro de una sociedad que aún no tenemos fuerza para prefigurar. Tardamos horas en discutir qué tipo de combustibles usará la sociedad post-revolucionaria, cómo se gestionarán los medios de producción, qué recursos usará y cuáles no, etc., y aún no hemos hecho la revolución que nos permita tener ese problema encima de la mesa. Sin capacidad alguna, por incompetencia, de decidir sobre nuestro presente, tratamos de decidir sobre algo que, sin incidencia real, pertenece al futuro y se escapa de nuestras manos. Trabajemos para que algún día podamos dilucidar esos problemas en una asamblea de vecinos o de trabajadores, pero hasta entonces no perdamos el tiempo.

Una vez aglutinados, dispuestos a trabajar juntos pero no a pensar lo mismo, a sumar esfuerzos pero no necesariamente sensibilidades, podemos seleccionar el objetivo. La FAGC eligió la vivienda y ya los interesados conocen los resultados. Sí, somos responsables de la okupación más grande del Estado, pero ya dije en mi anterior artículo que eso no lo es todo, que hace falta un tercer movimiento. Lo hecho ha aliviado la situación de mucha gente, ha permitido prolongar la vida de algunos en los casos más urgentes, y eso de por sí ya es más que importante. También hemos medido nuestra propia capacidad, sondeado los margenes de la militancia, la naturaleza de la miseria y la opresión. Pero no basta con quedarse ahí. Sería como organizar un ejército y negarse a declarar batalla. Todo lo vivido, bueno y malo, debe servir para sacar conclusiones, reflexionar, y llevar la lucha a un nuevo estadio.

¿Y esa alargada y fantasmagórica sombra del asistencialismo? Hemos aprendido la lección y dado con la forma de conculcarla. La lucha social, ofreciendo soluciones reales a problemas reales, nos permite entablar contacto con el pueblo, pero para que la relación avance es imprescindible que el afectado deje de ser receptor/observador y pase a ser actor. Y eso se consigue estableciendo como condición sine qua non que el realojado tome parte protagónica de su propio realojo. ¿Quieres recibir ayuda? Aquí nos tienes, pero demuestra primero que eres capaz de ayudarte a ti mismo y también a otros. ¿Te niegas? Muy bien, no daremos más solidaridad de la que se nos ofrece, he ahí todo. Quien necesite de verdad una vivienda se verá obligado a cuestionar lo aprendido, lo enseñado por el Sistema, su misma forma de comportarse con los demás, antes de tomar una decisión. Puede que no se produzca ningún cambio, pero lo habremos enfrentado, directamente, cara a cara, contra una dura contradicción. Y lo dicho en realojos es aplicable al resto. En nuestras últimas ocupaciones estamos aplicando ese principio y ha arrojado resultados muy positivos. Participamos ciertamente en menos realojos, pero las experiencias son mejores y los intervinientes más necesitados, más comprometidos y más activos. También hemos aprendido que detrás de la crítica de “asistencialismo” se encuentran muchas veces voces poco autorizadas que, contrarías a abandonar sus torres de marfil y mezclarse con la sucia y cruda realidad, muestran su alergia a la actividad buscando pretextos en vez de ofreciendo alternativas. Los riesgos del asistencialismo no se despejan desde la inmaculada distancia de un club de convencidos.

Una vez organizados, fijado un protocolo que evite convertirse en una ONG o en una inmobiliaria, falta esa vuelta de tuerca que mencionaba en “Anarquía a pie de calle II”, ese tercer movimiento: la vía del conflicto.

El tercer movimiento es el que marca la diferencia entre una okupación convencional (un acto que cierra su ciclo sobre sí mismo, revolucionariamente inocuo) y una expropiación programada de viviendas abandonadas por los bancos, con el fin de establecer una gestión comunitaria de un bien colectivo (un acto que supone un desafío político, social y económico directo).

No basta con ocupar casas; lo cual no suele repercutir más que en un número limitado de personas. No basta siquiera con ponerlas a disposición pública y usarlas para realojo; al final podemos acabar reforzando el Sistema subsanando uno de sus déficits e inhibir a la gente de la protesta ayudándolas a volver a subirse al tren capitalista. Hay que ocupar y realojar, pero como parte de una estrategia política de socialización masiva que aspire a que sean los propios vecinos quienes gestionen de forma asamblearia los bienes de consumo, tal y como esperamos que hagan los obreros con los medios de producción.

La estrategia es simple: uníos a esos otros anarquistas combativos, convocad una asamblea popular sobre el tema más urgente que acucie a vuestro barrio (pongo como ejemplo la vivienda porque es nuestro terreno más trabajado), ofreced herramientas útiles a los vecinos y entablad contacto con ellos. ¿Cuántas casas vacías en manos de los bancos hay en el barrio? Pues ocupadlas todas y estableced por la vía de los hechos consumados que sean los propios vecinos quienes gestionen directamente el bien público de la vivienda. Hay que dar el paso, cruzar la frontera, y conseguir que la okupación se convierta en expropiación colectiva.

¿Cuántos de vuestros vecinos pagan alquileres a la misma inmobiliaria, banco, gestora privada de vivienda o directamente a un fondo buitre? ¿Cuántos ya no pueden pagar o están a punto de encontrarse en esa situación? Nuevamente, convocad una asamblea de vecinos y dadle a ese fatalismo una dimensión consciente. En breve van a perder su casa por impago, pues dotad al impago de un carácter reivindicativo: proponed declarar una huelga de alquileres. Que nadie pague, bien hasta que haya una rebaja generalizada del alquiler (si los ánimos no invitan a la osadía); bien porque reclamáis, vosotros y los vecinos, que la gestión de los inmuebles pasen sin intermediarios a vuestras manos.

¿Militáis en un sindicato libertario? Proponed entonces implementar la lucha laboral con la lucha social (la cual no pasa por tener buenas intenciones, redactar comunicados y secundar campañas de apoyo, sino por iniciar una vía de intervención y confrontación propia, directamente revolucionaria). Competir con los sindicatos amarillos con sus armas es o perder el tiempo o un suicidio. La naturaleza del sindicalismo libertario siempre fue poliédrica, y extendía sus ramas más allá del plano netamente laboral. Por pura supervivencia, el anarcosindicalismo debe estar dispuesto a dotarse de integralidad y a ofrecer herramientas que no se limiten a las fábricas, o incluso a las cooperativas de consumo, sino que entren directamente en la problemática de los barrios más deprimidos. Recuperad los sindicatos de inquilinos que el anarcosindicalismo impulsaba en los años 30 y llevad las demandas vecinales a otro plano.

¿Y las plataformas que ya trabajan en el tema de la vivienda? Primero, hay que distinguir entre las que realizan una labor comprometida y desinteresada, con raíz revolucionaria, y entre las que son ineficaces, están absorbidas por partidos políticos y se mueven por intereses espurios. Segundo, nadie tiene el monopolio de la lucha social. Si crees que una lucha tiene carencias, que está siendo usada como trampolín para estrategias electorales, y piensas que eres capaz de ofrecer y estructurar cosas mejores, más resolutivas, más radicales, no hay ningún motivo por el que cederle el terreno a nadie, ninguno que nos haga considerar que deben haber exclusividades e intrusismos en el frente de la vivienda. Tercero, hemos de ser conscientes, como anarquistas, de la necesidad de articular nuestras propias respuestas, nuestros propios programas, nuestras propias estrategias. Sí, las luchas deben ser necesariamente populares y colectivas, abiertas a todas y a todos; las alianzas tácticas son igualmente deseables, mientras se limiten al trabajo y no exijan claudicaciones; pero nosotras y nosotros hemos de ser capaces de estructurar una hoja de ruta diferenciada con nuestros propios objetivos, hemos de transmitirle al pueblo que ofrecemos soluciones solventes a los problemas sociales, y saber proyectar, en definitiva, que tenemos nuestra propia revolución en marcha.

La situación, gracias a las llamadas “candidaturas ciudadanas”, puede ser más propicia de lo que parece. Desarrollad esta estrategia en todos lados, pero aprovechad para incidir allá donde los “abanderados de la vivienda y las políticas sociales” haya tocado poder. Ocupad a discreción, con el apoyo de los vecinos, y empezad a establecer las bases, el soporte teórico, para mostrar las contradicciones de estos “partidos ciudadanos”, bien porque su insensibilidad e incompetencia es la que os obliga a ocupar, bien porque desaten o consientan una reacción represiva.

Esta propuesta general, la de intervenir en una lucha que tiene como fondo un bien (o un medio de producción o un servicio), para radicalizarla, llevarla hasta sus últimas consecuencias, y conseguir que el órgano popular (la asamblea de barrio, de vecinos, de inquilinos) que inicia y entabla dicha batalla sea simultáneamente el que consigue gestionar dicho bien, es una forma simplificada de iniciar una revolución. Los consejos o soviets no eran otra cosa en sus orígenes. En esto consiste el tercer movimiento.

Nos encontramos en un momento de inflexión. Absorvidos por la fiebre electoralista, desmovilizados por el partidismo de nueva generación, nos olvidamos que a los de abajo la mierda nos sigue llegando al cuello. Los enfermos y las hambrientas, los indigentes y las inmigrantes no pueden soportar más vuestro recuento de votos ni vuestras insufribles teorías. Podemos rehuir nuestra responsabilidad todo lo que queramos, pero no hay dónde escondernos. Yo mismo traté de abordar el asunto creando una comunidad idílica de realojados, creyendo que la respuesta revolucionaria vendría más tarde. Preocupado por garantizar la estabilidad de los vecinos, y sobre todo de sus hijos, tardé dos años en comprender que la vía del conflicto debe ir de la mano de la labor creadora. Puede que haga la vida más incierta, pero si la construcción de lo nuevo no se simultanea con la destrucción de lo viejo (como nos recomendaron los clásicos desde Proudhon a Bakunin), crearás una bonita ciudad amurallada, pero dejarás intacto lo que hay más allá de sus muros; y al final el exterior penetrará en la fortaleza y hará lo mismo que hace la humedad con la piedra.

En este punto el anarquismo, los movimientos sociales al completo, se encuentran en una encrucijada. Hay un nudo gordiano que parece irresoluble, y tanto los teóricos puros como los institucionalizados pretenden cortarlo con un cortaplumas; desde la FAGC afirmamos que es hora de meterle cizalla. Meteos en los barrios, no tengáis miedo a la hostilidad, la desconfianza, las rencillas y las bajas pasiones que os aseguro vais a encontrar. Aprovechad antes de que la virtualidad de la recuperación penetre hasta en los que tienen el estómago vacío. Buscad al que no tiene casa, ni salario, ni sanidad, ni ayudas, ni esperanza. Convocad a un barrio entero y enfrentadlo a la idea de que está en sus propias manos cambiar su situación. Id creciendo poco a poco, con asambleas eficaces y libres de discursos pomposos. Ofreced realidad, desnuda y áspera realidad. Y empezad a tomar, tomar, y tomar, hasta que no quede nada que no gestionéis por vosotros mismos. Puede asustar, pero es el vértigo ante una revolución que comienza. Sólo falta que te sumes. ¿Qué no lo consigues? Al menos, maldita sea, lo habrás intentado.

Lo he repetido alguna vez, pero no quiero dejar de decirlo: si ellos explotan la miseria, a nosotros nos toca organizarla.

Ruymán Rodríguez http://www.anarquistasgc.net/